日用品の管理に困った!を解決する(かもしれない)記事です。

こんにちは!

アンドレです。

いきなりですが、日用品のストック管理ってちょっと難しくないですか?

地震に備えて買っておこう

値上がりする前に買いだめしよう

ストックがあるのについ買ってしまった

いろんな理由から日用品のストック(予備)を買っておきたい。

でも買って帰ったらまだあったーーー

はい、わが家です。

家族や同居人、ペットがいたりすると日用品も多くなってしまいがちです。

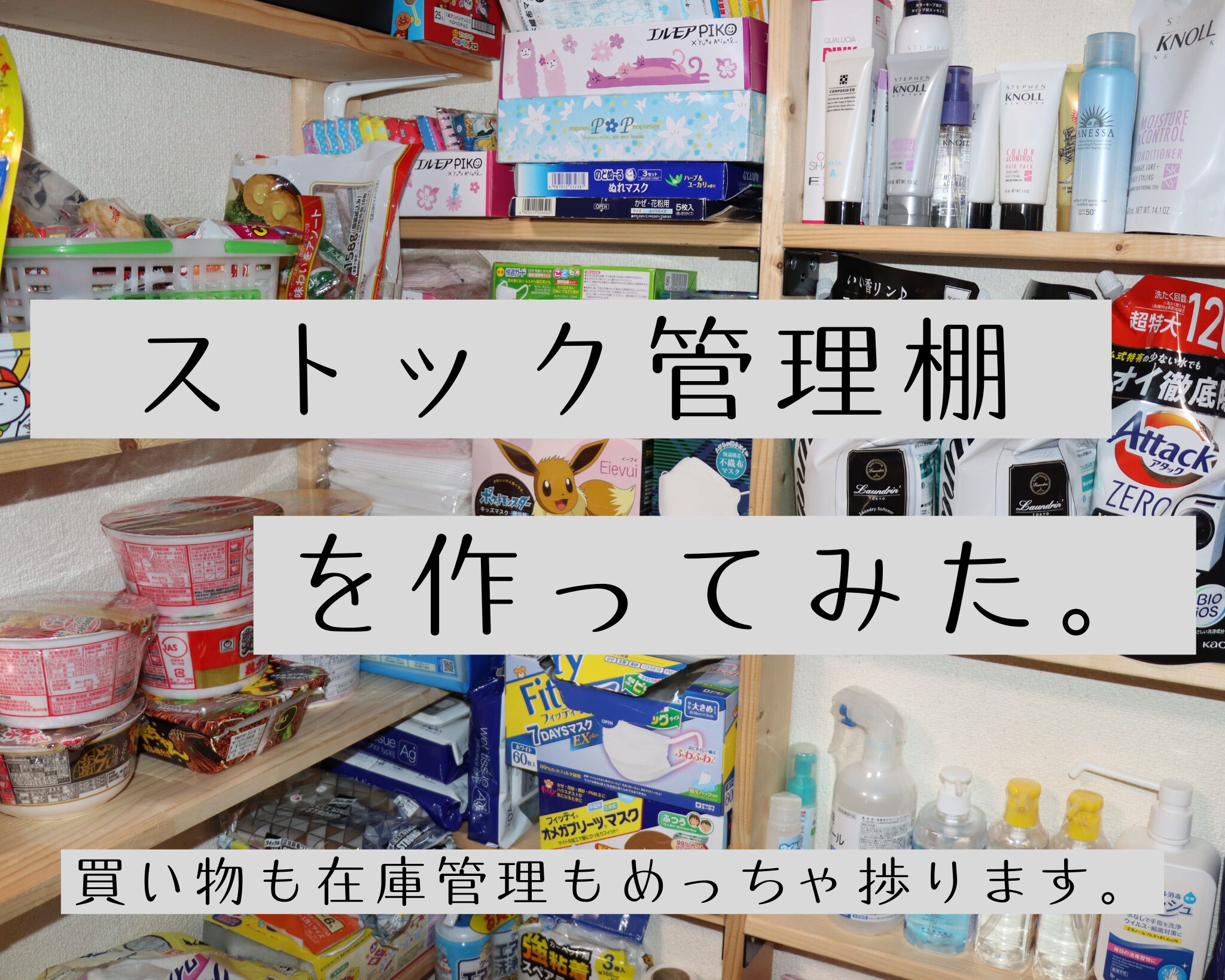

そんなワケで一目瞭然な棚、

お店みたいな棚

を作ってしまえば管理しやすくなるかも!

と思い立ち、倉庫部屋にストック棚を作ってみました!

決して立派なデキとは言えないのですが、少しでも誰かの参考になれば幸いです。

さっそくビフォー・アフターを公開

まずはビフォー・アフターの写真を載せます。

作った流れは後述します。

倉庫部屋の一角です。

作ったストック棚は右の【アフター】。

アフターなのにごちゃごちゃしている感が否めません。

ビフォーには何もないですが、実際はごちゃごちゃでまとまりがない状態でした。

ちょうど片付けをしてしまったところで、こっちの方が良いのでは?と思われるかもしれません。

アフター写真をもっとキレイに撮れば良かったと思いつつも、リアルはこんな感じです。

この棚のメリットは、収納力とストック管理力のUP!

日用品のストックをこの棚1か所で管理できます。

自分ち専用のめっちゃ小さいウエルシアが家にできたみたいな感じです。

また、買い物に行くときはこの棚の写真を撮るだけで

「なにがあって、なにがない」

とわかりやすくなり、格段に買い物がしやすくなりました。

物の出し入れも楽になりました。

デメリットは、ご覧の通り部屋の圧迫感がかなり増すこと。

リビングなどには当然不向きですが、倉庫部屋なので圧迫感や見た目は気になりませんでした。

ストック棚を作った経緯(飛ばしてOK!)

わが家は被災の経験による不安が根強く残っていて、ついつい多めに買ってしまいます。

まだまだストックがあるのに買ってしまうという失態も。

実際にどんな状況だったかというと、

まず、わが家には物置みたいな倉庫部屋があります。

季節ものや日用品をしまっておいたりする部屋です。

気の利いた棚もなかったので、床に直置きかテキトーなカラーボックスに引き出しをつけてしまっていました。

衣類用の洗剤・柔軟剤は脱衣所の引き出しだけでなく倉庫部屋にもありました。

掃除用品のストックは倉庫部屋の中でもまとまりがなくそっちこっちに置いていました。

さらには、

ある日、子どもが発熱。

冷蔵庫に熱さまシートが1枚だけ。

ストック2箱くらい買っておこう。

でも、

冷蔵庫には当然食品があって、熱さまシートを箱から出しても場所をとる。

そんなわけで数枚を冷蔵庫、残りは倉庫部屋行き。

カラーボックスの引き出しみたいなところに入れる(←これが特に良くない)。

そのうち買っていたことを忘れて同じものをまた買う。

過剰ストックに陥る。

どうにかしないとなーと思いつつ時が経つ。

そこで思いついたのです!

お店の商品棚みたいに陳列すれば見やすいし管理しやすいかも!

買い物いくときも把握しやすい。

過剰ストックを予防できるのでは!?

と考えたわけです。

そもそもそんなに買うなって話になると思うのですが、

無いことに気付くのが夜だったり、

すぐ買いに行けなかったり、

次の日に買おうと思っても忘れちゃったり。

いろいろとあったわけです。

この棚づくりを思い付いたときは、幼児2人、妻が妊娠中、私は仕事に忙殺、帰ってもバタバタの状況でした。

パッと買いに行きたくても目や手が離せない状況が多かったのです。

防災意識高めのせいもあって買いだめは当時マストでした。

倉庫部屋をうまく機能させて「買い出しの効率化」と「上手にストックの管理」ができれば日常を円滑に送れると考えたわけです。

長々すみません。

本題に行きます。

作る前の準備

簡単な設計図をかく

「設計」なんてかっこつけて言っていますが、簡単な絵(図面)を描いてイメージしやすくするだけです。

誰かに見せるためのものじゃないので、自分でわかればオッケー。

絵を描くとサイズ感とか必要な材料が見えてきたりします。

寸法はしっかり測って正確に記載します。

寸法を間違えると結構イタいです。

実際に間違えて短く切ってしまい、買いなおした経験があります。

「絵はラフでも寸法は正確に」がポイントです。

使った工具類

○ 電動ドライバー

○ プラスドライバー

〇チビドラ

○ スケール(メジャー)

○ 電動丸ノコ

○ ペーパーやすり (80番あたり)

○ 差し金

○ 水平器

○ プライヤー(なくてもOK)

○ 鉛筆

○ かんな

○ カッター

電動工具はなくてもできますが、最高の時短ツール。

差し金はなくても、普通の定規があればオッケー。

水平器もかんなもなくてもできます。

鉛筆に関しては短いもの必須!

使った材料

設置したい場所の天井高さと幅、必要な棚の数によって、材料の数やサイズが変わります。

今回使った材料やサイズなどは以下のとおり。

○ 木材 1×4材:長さ2480 mm × 8 本

○ 木材 平板: 150 × 630 × 18 mm × 7 枚(家に残っていた端材)

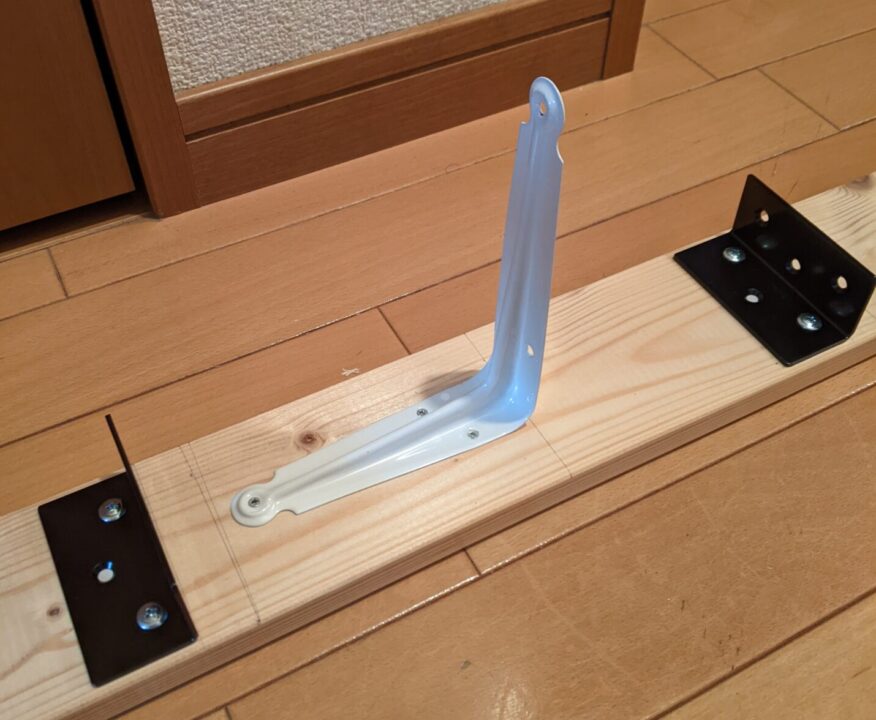

○ 金具 Lアングル:80 × 37 × 2 mm × 32 個

○ 金具 ブラケット(棚受け):125 × 150 mm × 14 個

○ 木ネジ:4.2 × 16 mm × 128 個

○ 金具 つっぱりアジャスター:1×4材用 × 4 個

○ ゴムシート:1×4材の端部のサイズ(19 mm × 89 mm)× 2 mm 厚 ×4 枚

○ コーナーガード

○ 両面テープ

「1×4材」のことを「ワンバイフォー」と読みます。

ほかにもメジャーなところで「2×4材」があります。

これは「ツーバイフォー」と言います。

下準備

柱を作る

柱は1×4材を使います。

天井高さよりも少し短くして突っ張らせます。

どのくらい短くすればいいかは、使うアジャスターの種類によって変わります。

「天井高さ ー 75 mmで木材を切ってください」などと親切に書いてあるものもあります。

今回、私が使ったアジャスターには「 ボルトが5 mm以上ナット部に入った状態でご使用ください」と書いてありました。

ボルトを完全にねじ込んだ状態でアジャスターの高さは40mm。

「天井高さ 2480 ー 40 = 2440 mm 」

のように計算。

なので 2440mm の柱を準備します。

ちょっとややこしいですね。

柱は4本必要なので、4本加工します。

※下の写真には柱が3本しか映っていませんが4本使います。

木材を切ったときの切断面にバリが残りがちなのでペーパーやすりで軽く整えました。

Lアングルを付ける

柱に必要な棚の数だけLアングルを付けていきます。

アングルをつける間隔は、衣類洗剤の大きなパッケージを基準にしました。

だいたい 270 mm。

ストック棚といってもそこまで重たいものは置きません。

耐荷重計算などありますが、とりあえず写真のように2か所だけビス止めしました。

このアングルは面に3つのネジ穴があります。

全部使う必要はありません。

必要に応じてビスを追加します。

ブラケットを付ける

写真のような棚にしたいわけですが、

上から見ると壁に沿ってL字になっています。

左側の棚板には写真のような白いブラケットを使っています。

アングルでなくブラケットを使った理由は、

奥行を出しつつ支持をしっかりしたかったからです。

黒いLアングルでは支える部分が短くて不安。

なので、ここではブラケットを選定したわけです。

よく見ると右と左の棚板の奥行が違います。

右側は1×4材で作った棚で、奥行きが 89 mm。

詰め替え洗剤やマスクの箱は飛び出さずに良い感じに収まりますが、

カップラーメンが置けません。

でも、良い感じの空間がありました。

部屋のドアを開けたとき、ドアの端から壁まで少しスペースがあるんです。

測ってみると150 mmの奥行きが確保できそう。

これはラッキーでした。

下の写真のように、カップラーメンやお菓子、お掃除シートなんかを並べるのにちょうど良い空間でした。

ということで、ブラケットを付けていきます。

このブラケットは専用の木ネジがセットでついてます。

でもネジの頭が小さくて苦戦しました。

一般的なドライバーが入らず回せません。

先端の小さいドライバーを使うことになったのですが、

力が入れにくくて時間かかりましたー

あと、上の写真ではブラケットをひとつ飛ばしの間隔で付けています。

最初はこの間隔で棚を付けようと考えていたのですが、空間が広すぎたので

アングル間の全てにブラケットを付けることにしました。

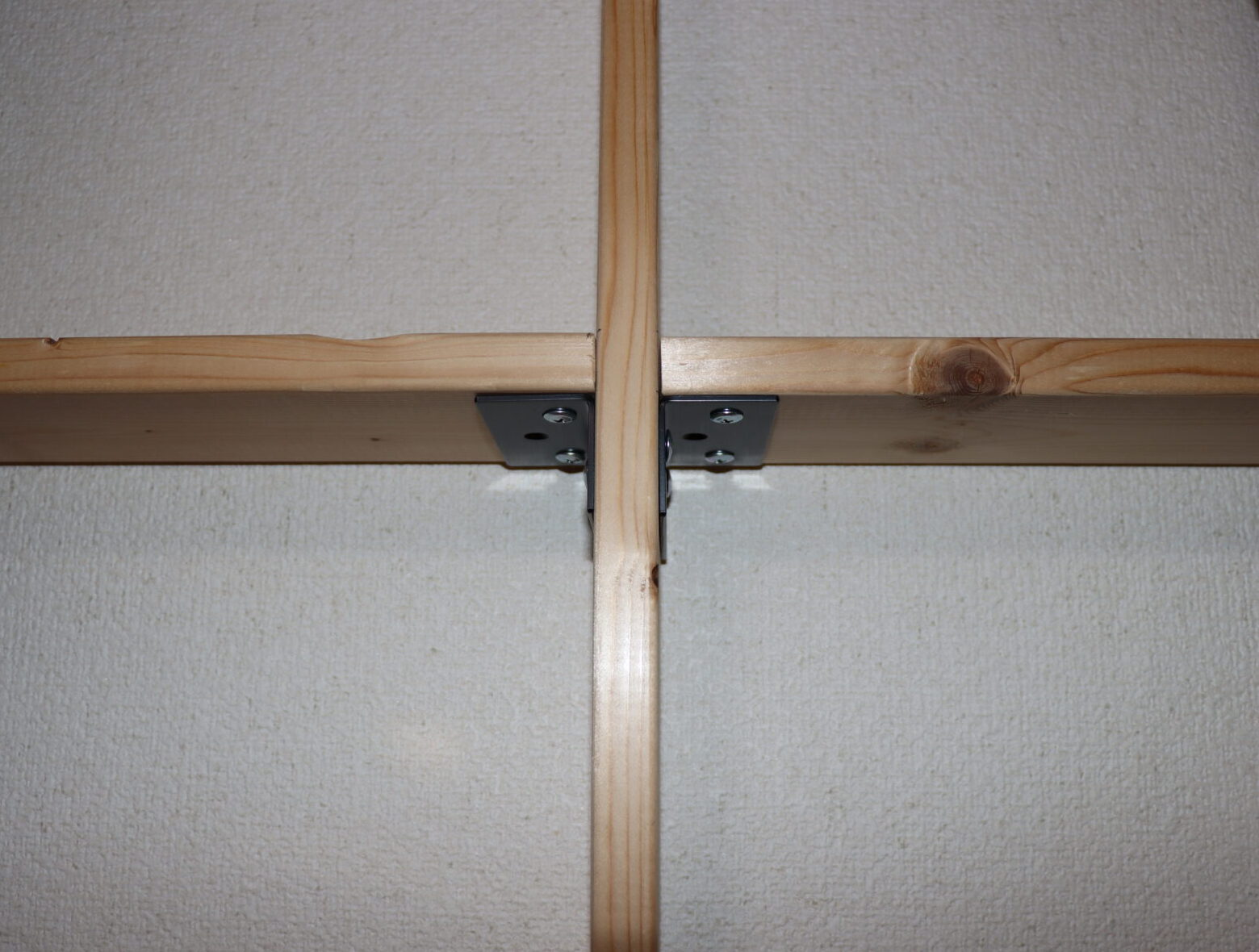

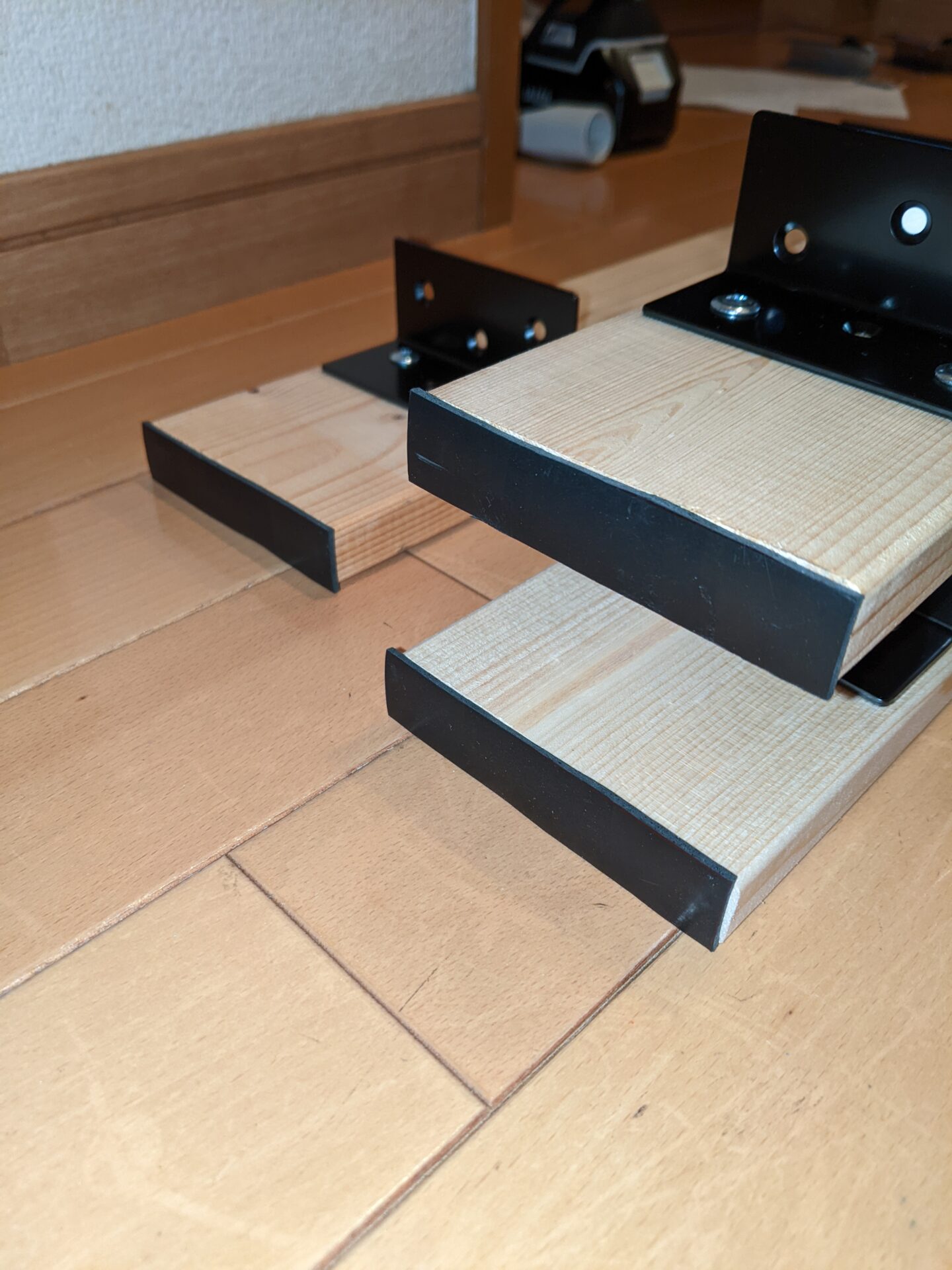

真ん中の柱はLアングルがダブル

写真のようにしたいので、真ん中の柱のみLアングルを対に付けました。

真ん中に柱はなくてもいいかなと思いましたが、1×4材は厚みが 19 mmで

意外と薄くて反りやすいです。

なので補強の意味で入れました。

Lアングルをつけるときに気を付けたいことが2つ。

・ビスの長さ

・アングルの穴の位置

です。

1×4材の厚みは上にも書きましたが 19 mmです。

思っているより厚みがなくて、ビスが長いと貫通してしまいます。

さらに柱の両面にアングルを付けるとなると、ビス同士が干渉する恐れがあります。

アングルのビス穴が互い違いになるように気を付けました。

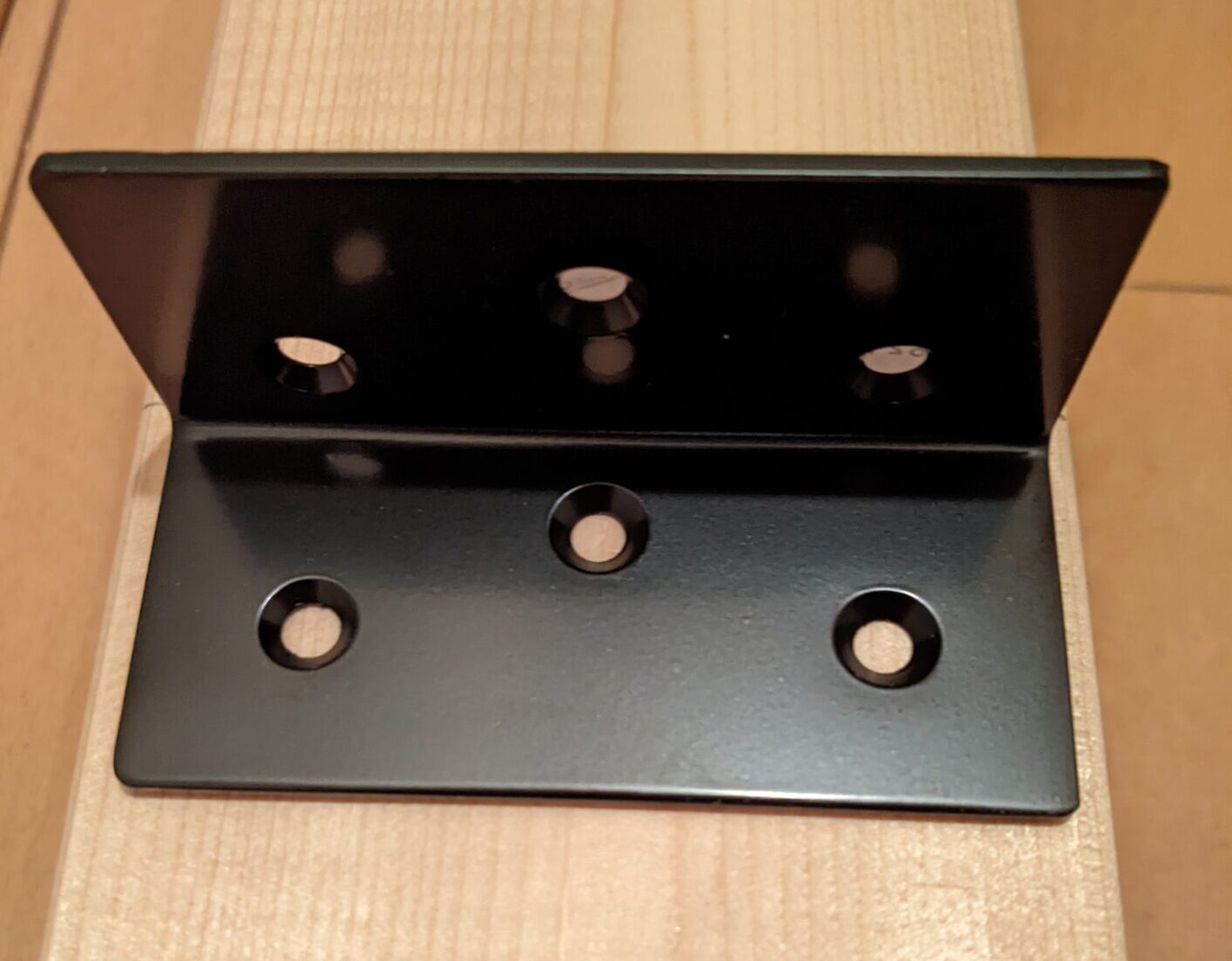

突っ張りアジャスターを付ける

写真のように取り付けていきます。

このアジャスターはビスが干渉しないように穴が互い違いになっていますね。

ちゃんと考えられています。

ゴムシートを付ける

柱の下にゴムシートを貼ります。

ゴムシートの役割は

・床の傷防止

・地震対策

ストックを出し入れしているだけでも、わずかな振動で柱は少しずつ動こうとします。

ゴムの力を使って少しでも柱が動きにくいようにしました。

組み立てる

いよいよ柱と棚を組み立てていきます。

組み立ての流れは

- 柱を仮止め

- 柱の位置を微調整

- アジャスターをぎっちり固定

- 棚板を付ける

- 最後にもう一度アジャスターをぎっちり回して固定

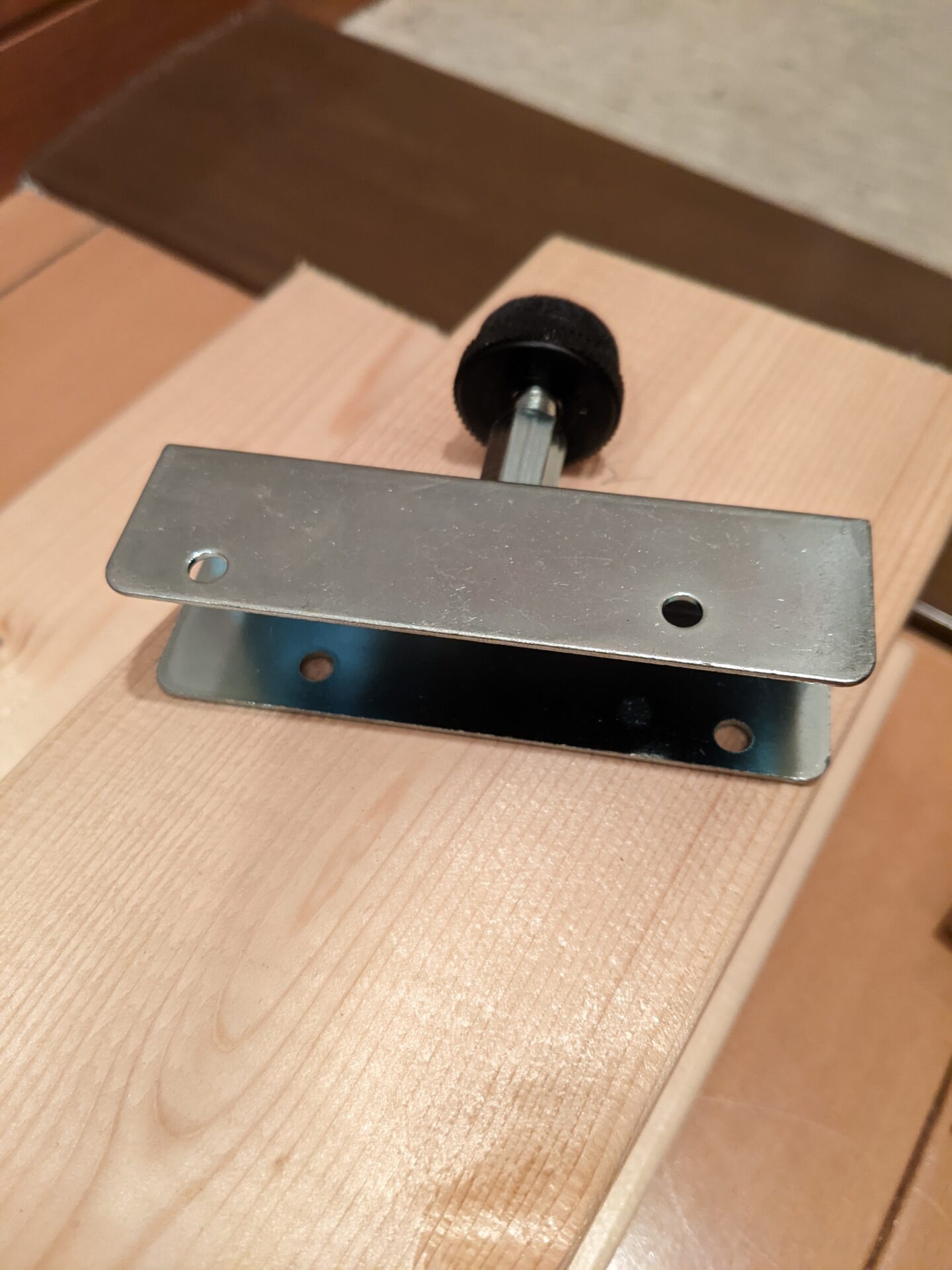

まず、だいたいの位置に柱を垂直に置き、つっぱりアジャスターをまわして仮止めします。

仮止めといっても倒れてきたら危ないので少し硬めに固定します。

付ける位置が決まれば、つっぱりアジャスターを本締めしてしっかり固定します。

下の写真のようにプライヤーを使ってぎっちり固定した方が確実です。

ここで使っているアジャスターは頭の部分が硬質プラスチックでできているので、

プライヤーを使うことで傷や潰れができてしまう恐れがあります。

そんなときは手袋を片方外し、写真のように当て布として被せてしまえば傷防止になります。

次に棚板を付けていきます。

柱間の寸法を測り、棚板をどんどん切ってじゃんじゃん組み込んでいきます。

ビスで止めていくわけですが失敗点がありました。

途中でビスが打てないところが出てきます。

①一番下の棚板と

②ブラケットがついているところの上

です。

ドライバーが入らないんですね。

ミニドラという長さが短いドライバーもあるのですが、場所的に力が入れにくく困難でした。

ということで、せっかく付けたのに一回外すという二度手間をします。

【対処】

アングルに棚板のせる

棚板に小さい鉛筆でビスを打つところにマークを入れる

棚板外す

アングル外す

棚板にアングル付ける

棚板+アングルを柱に付ける

※ブラケットも同様。

部分的ですが写真のせます。

余談ですが、

こどもが小学生になった途端、「短くなった鉛筆」が大量発生しませんか?

短くなった鉛筆は、最近ではくっつけて再利用できる専用の鉛筆削りがあるみたいです。

すごいですよね!

今回のDIYでも活用していますが、鉛筆は短くなっても用途がありますね。

ブラケット側の柱と棚板の取り付けに進みます。

ブラケット側の柱の取り付けの写真は、すみません、撮り損ねていました。

ストックを並べてからのものですが、下の写真のようになります。

こちらも先と同じような手順で進めていきます。

さっきと違うところは、

柱の向きと

棚板の奥行き

です。

ドアの開きに干渉しないように注意しました。

完成!

長々と書きましたが、以上で完成です。

棚板の間隔を決めるときに、洗剤のパッケージを基準したわけですが、

自由に決められる、というのはかえって迷いができて決めづらいものです。

今回、パッと決めてしまいましたが高さは丁度よかったと思っています。

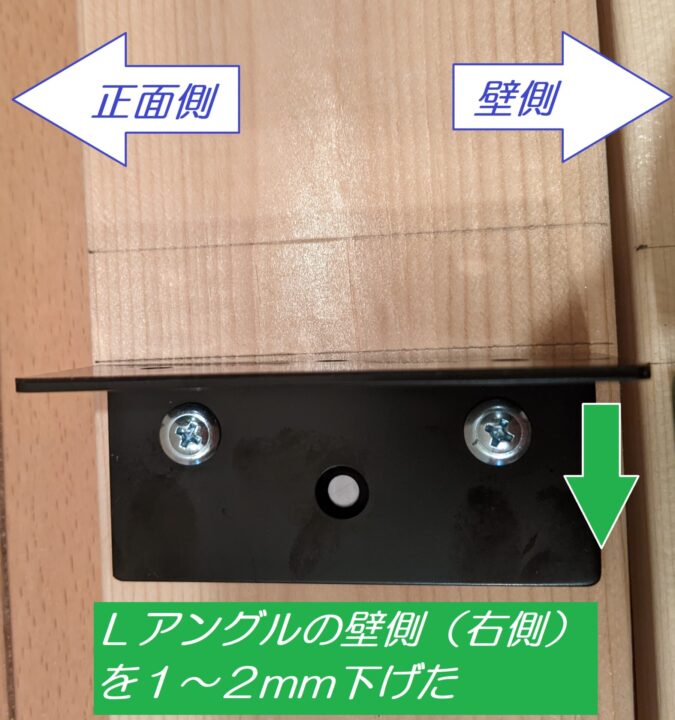

工夫したところ

その1

実は、地震対策はゴムシートだけではありません。

写真では分かりにくいですが、取り付けたLアングルは少しだけ傾いて(位置をずらして)います。

微々たることですが、棚から物が落ちにくいようにしています。

それぞれの柱に「正面側にくる方」と「壁側に来る方」を決めます。

そして「壁側に来る方」を取り付け寸法よりわざと1~2mm下げてLアングルを付けています。

そうすると、当然棚板に傾斜ができます。

正面側(ストックを出し入れする側)がわずかに高く

壁側(棚板の奥側)がわずかに低くなります。

ビー玉を置いたら壁の方(奥)に転がっていく感じです。

これが今回、工夫できたなーと思えるDIYポイント。

もちろん地震の大きさによりますが

棚から物が落ちる原因は、がたがた揺れることで少しずつ傾斜の低い方に物が誘導されるからです。

※一概にそれだけが原因とは限りませんが。

他に考えていた地震対策、落下防止策は

・釣り糸を張る

・滑り止めシートを使う

でしたが今のところ全然落ちないので実践していません。

その2

一番下の棚板は少し高めにしています。

理由は掃除のしやすさです。

Lアングル側は床から 100 mm

ブラケット側は床から 250 mm

のところを最下段として棚板を付けています。

あとは「床には物を置かない」と決めます。

そうすると、立った状態のままでも掃除機のヘッドが入りやすくなります。

いちいちしゃがんだりせずに済むわけです。

その3

ブラケット側の棚板の角が危ないのでコーナーガードを付けました。

余り物があったので買わずに済みました。

ブラケット側の棚板は飛び出すように付けましたので、角があって危ないです。

子どもの頭や足の高さはもちろん大人の頭の高さまで、ぶつかりそうなところは全て付けました。

でも、コーナーガードでは角をまるっと覆うことはできませんでした。

なので、わかりづらいですが、

棚板の下端の角が削ってあります。

かんな、カッター、やすりを使いました。

怪我をしないために

・作業用手袋を使う

・高所作業は足元注意

木材やネジ、金物にはバリが残っていることもあり、危ないです。

木材も長くなると当然重くなります。

作業用手袋は皮膚を保護してくれるし、グリップ力も上がるので個人的には好んでよく使っています。

高所作業はたとえ数センチ上がったところでも危険です。

絶対にあなどってはいけません。

ただ上って降りるのではなく、上った先で作業するので注意が逸れます。

今回は天井付近で金具を調節したり、棚を付けたりします。

頭上はもちろんですが、特に足元に注意して作業しました。

無理な体勢をしないことにも気を遣いました。

無理して手を伸ばしたらバランスを崩して落ちたとか、

無理な体勢を続けて肩、腰を痛めたとか避けたいですよね。

そうならないために踏み台を小まめに動かすことを怠らないように気を付けました。

作業のしやすさを常に優先することが大切。

まとめ

日用品の管理をしっかりしたい想いで、こんなストック棚なんて作ってみましたが意外と良い感じです。

出し入れは楽になったし、管理もしやすくなって買い物も楽になりました。

圧迫感はあるものの倉庫部屋なので気になりません。

また、対策が効いているのか物は全然落ちることなく使えています。

日用品のストックの管理に困っている方の参考になれば幸いです。

長文になりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。

おしまい。

コメント