- コンベックス入門記事です。

- コンベックスの基本を詳しく知りたい人に向けた記事です。

はじめに

こんにちは!

アンドレです。

今回はDIYの基本道具「コンベックス」について紹介します。

さっそくですが「コンベックス」って知っていますか?

いわゆるメジャーです。スケールと呼ぶ人もいます。でも厳密に言うと、実はそれぞれ違うのです。その違いについてはこちらの記事をご覧ください。

結局のところ呼び方は言いやすいものでOKです。ちゃんと伝わります。ですがここでは正しく説明するためにちゃんと「コンベックス」で通していきます。

コンベックスは、いわゆるメジャーとは違っていて機能性が抜群です。メジャーでは両手を使わないと測れなかったものが、コンベックスになると片手でできます。届かないところの計測も可能になりますし、他にも実用性がたくさんあるのでご紹介できればと思います。

この記事を通してコンベックスの基本的な使い方はもちろん、その魅力を少しでも伝えられれば幸いです。

コンベックスとは?

コンベックスの特徴

コンベックスとは基本的に

金属製の湾曲したテープと爪が付いたストッパー付きの巻き尺

のことを指します。

正式名称は「コンベックスルール」と言います。

コンベックス(convex):凸面、湾曲の意味

ルール(rule):ここでは定規、物差しの意味

略して「コンベ」と呼ぶこともあります。

最大の特徴は「真っすぐ伸びて固定できるテープ」です。片手でテープを固定したまま寸法や距離を測ることができるため、現場仕事やDIY、家具や間取りの採寸など、あらゆる場面で圧倒的に使いやすいです。ちなみにストッパーがないものもありますが付いている方が主流です。

また日本工業規格(JIS規格)により「コンベックスルール」として定義されています。精度が保証されていて信頼できるということですね。

各部の名称

各部の基本的な特徴

ざっくりリスト以下のとおり。

- 金属製の湾曲テープ

- 0点補正移動爪

- マグネット付きの爪

- 穴付きの爪

- テープロック機能

- ベルトフック

金属製の湾曲テープ

テープは薄い金属でできていて湾曲した形状になっています。ある程度まっすぐ延ばすことができるし、途中で曲げることもできます。

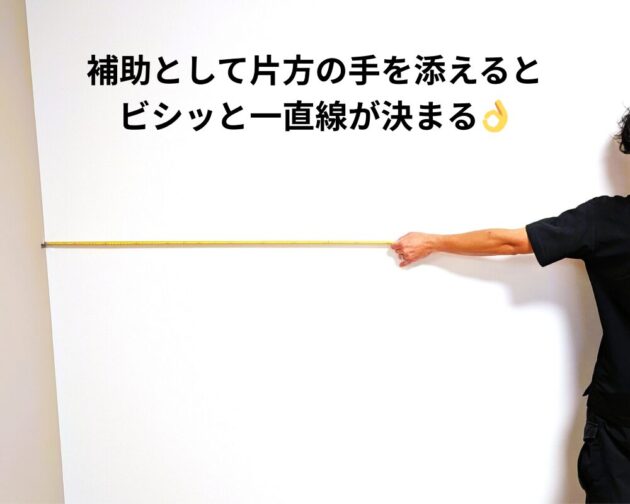

実際に真っすぐ伸ばしてみると下の写真のようになります。2mくらい出しても折れません。両手を使って押し当てればビシッと真っすぐ測ることができます。

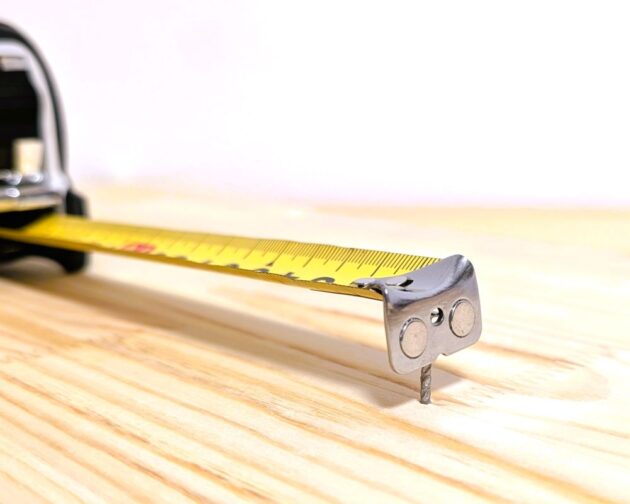

0点補正移動爪

難しそうな名前ですが簡単に言うと、爪の厚み分の測定誤差をなくすための機能です。壊れているわけではなくて、わざと動くようになっています。

下の写真を見てください。このコンベックスの爪は1mmの厚さでできています。3点止めされている真ん中あたりに「1」と刻印があるのがわかりますか?「1mm動く」って意味です。

それでは、なぜ1mm動かす必要があるのか。

爪が固定されていると引っかけた時と押し当てた時でゼロ点がズレてしまい、爪の厚み分だけ誤差が発生してしまいます。

わずか1mmですが、その1mmが大切なんですね。

この補正のおかげで計測者は引っかけても押し当てても素直に数値を読めるってわけです。

引っかけて測るときは爪の「内側」が0(ゼロ)、押し当てて測るときは爪の「外側」が0(ゼロ) になります。

マグネット付きの爪

先端にある二つの丸はネオジウム磁石です。これがなかなか便利で軽鉄などにビタッとくっつきます。ネジを拾うときにも便利です。

鉄クズが付いてしまうなどのデメリットもあるので、マグネットなしのタイプと賛否両論わかれます。

穴付きの爪

爪に穴が開いているものもあります。釘やネジの頭に引っかけて計測することができます。

テープロック機能

出したテープを親指ひとつで固定することができます。このおかげで一人でも効率よく作業を進めることができます。

ベルトフック

このコンベックスは黄色い部分を押し下げて外す仕組みになっています。

外すと下の写真のようになります。作業中でも片手で簡単に脱着できるようになっています。

ほかにもこんな種類や機能がある

さらに細かい話になります。基本的な特徴は前述の通りですが、選ぶポイントにもなる機能的な違いをざっと書き出します。メーカーなどによって様々です。

テープの種類

- テープの素材と塗装

- テープの色の違い

- 目盛表記の違い

- テープ幅の違い

- テープの長さの違い

があります。

1.テープの素材と塗装

テープの芯材にあたる部分はスチールかステンレスでできています。

その上に樹脂系の塗装が焼き付けてあります。

グレードによっては、さらにその上にナイロンを被覆したものまであります。

2.テープの色の違い

テープの色は白か黄色が主流です。黒もあります。黄色は文字が見やすとされています。

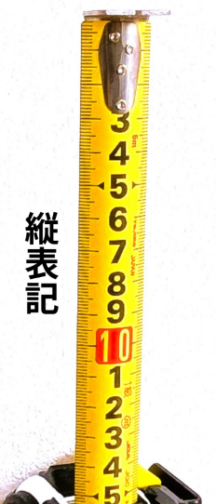

3.目盛表記の違い

目盛には横表記と縦表記、尺相当目盛とヨンゴーゴーピッチというものもあります。

尺相当目盛では尺と寸の単位で測定できます。

ヨンゴーゴーピッチとはツーバイフォー工法などで使う455mmごとに印がついているものです。

ちなみにJISマークはテープに記載されています。

4.テープ幅の違い

16mm、19mm、22mm、25mmが主流。太いほど曲がりにくく自立性が高いです。

5.テープの長さの違い

3.5m、5m、5.5m、7.5m、10mが主流。長い分だけ重くなります。用途によりますが一般的には3~5mが扱いやすいです。

テープロック機能

ロック機能は

- 押し下げる

- 自動固定、ボタンで解除

- ロックなし

があります。

巻き取りスピード調整機能

巻き取るときに手の平を押し付けてゆっくり巻き取れるなんてものもあります。コンベックスの巻き取り速度って結構早くて、指で調整しながらゆっくり戻したりするんですが、これがケガのもとになります。指をはさんだり切ったりしてしまうので、この機能は便利ですね。

ボディマグネットやLEDなど

爪ではなくボディ本体にマグネットが付いていて、本体を固定するときや収納時に便利なものもあります。

暗いところでも測定値が見やすいようにLEDライトが付いているものまであります。

コンベックスの基本的な使い方

基本的な使い方は、爪を「引っかけて測る」か「押し当てて測る」です。これは前述した0点補正移動爪の話からイメージできますね。

ではテープを曲げて使う方法について説明しますが、これは知らない人がいるかもしれません。下の写真のように曲げます。

曲げて測る方法を覚えると「高さ」と「内寸」の測定が簡単にできるようになります。

下の写真はカーテンレールの高さを測っているところ。

注意点

ケガをしないように

テープを巻き取るときは指先に十分気を付けてください。巻き取る時の勢いが早くて強いです。ボディと爪の間に指を挟めたり、テープの端で指を切ったりする恐れがあるので要注意です。

基本的に水気がキライ

雨や水がかかってしまったら、その日の作業の終わりでも構いませんので乾拭きしてあげましょう。

本体はもちろんですが、肝心なのはテープ。最大限引き出してウエスでテープを握りしめながら(拭きながら)戻します。そんなに手間ではありません。

ボディ内部に水気が入ってしまうと錆の原因になってしまいますので注意しましょう。もちろん消耗品なので神経質になる必要はありません。

まとめ

コンベックスの基本は、ここでいったん終わりにします。つたない文で申し訳ないのですが、少しでも参考になれば幸いです。

ぜひ「自分にとって良いコンベックス」を見つけてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント