- シーリングライトを無償(無料)で処分する方法を紹介します。

- 粗大ごみではなく「燃えないゴミ」として処分する方法です。

- 自治体によって処分方法が違うので確認必須です。

はじめに

こんにちは!

アンドレです。

この記事を見てくださっているあなた、もしかしてシーリングライトの処分に困っていませんか?

転勤や結婚などで引っ越すことになり、シーリングライトが不要になってしまった!

新しいシーリングライトに買い替えたいけど、処分はどうしよう。

そもそもシーリングライトってなにゴミになるんだろう。

理由は様々あると思います。私の場合は引越しです。

今回お金をかけずに処分するためにいろいろ頑張りました!

その奮闘記を紹介しつつ、同じように困っている方の参考になればと思い記事を書いてみました。

手荒感は否めませんが、よかったら見てみてください。

シーリングライトの一般的な捨て方

まず一般論。

いくつかあります。

- 不燃ごみ

- 粗大ごみ

- 不用品回収

- ネットフリマで売却

- リサイクルショップ

- 家電回収

などなど。タイミングがあえば知り合いに譲るのもひとつの方法です。

たどり着いた結論!

お金をかけない方法...

結論、

小さく壊して「燃えないゴミ」として出す

です。

これが一番手っ取り早くて、安全で、お金もかからない方法だと私は思いました。

私の住んでいる自治体でのシーリングライトの捨て方は

・粗大ごみ(有料)

・燃えないゴミ(無料)

の2パターン。

燃えないゴミには条件があって、

・中身が見える袋

・袋の大きさは40リットル程度まで

・最大辺が50cm未満

をクリアしないと無償で燃やせないゴミとして出せません。

これらの条件をクリアするべく頑張ったわけですー。

売るとか回収はやめました。理由は次へ。

他の方法はダメなの??

「粗大ごみ」は有料なので第一候補から外れました。

「売る」や「回収」も候補外となりました。

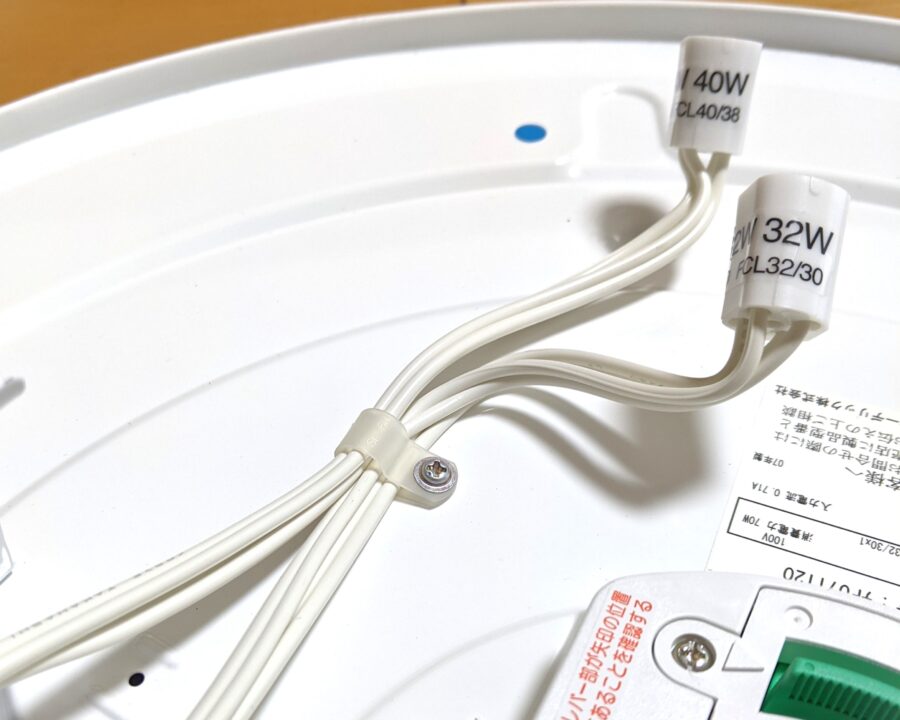

なぜなら今回の処分したい物は蛍光灯タイプなんです。古いものなので買取拒否になるか、処分費がかかってしまいます。なので「売る」選択肢も外れました。

それでは回収はどうか?

正直、廃品回収には少し抵抗がありました。

「無料」と謳っているのに「請求された」という情報があったり、

無料は一部だったとか、

回収自体は無料だが出張費などの経費がかかる、

など、いろいろとリスクがあるようでした。

一応リサーチはしましたが、判断するのに時間ばかりとられてしまいました。

私の場合、引越しにともなう処分だったので余計に時間がありませんでした。

ということで、

「燃えないゴミ」として出すことが

一番手っ取り早い

費用もかからない

不当な請求などのリスクもなく安全

と考えたわけです。

本題!「燃えないゴミ」として出すために頑張った方法

「燃えないゴミ」の条件はこうでした。

・中身が見える袋

・袋の大きさは40リットル程度まで

・最大辺が50cm未満

私が捨てようとしていたものは

40リットルの袋に全然収まりませんでした。

ということで、ケガしないように安全にブッ壊していきます。

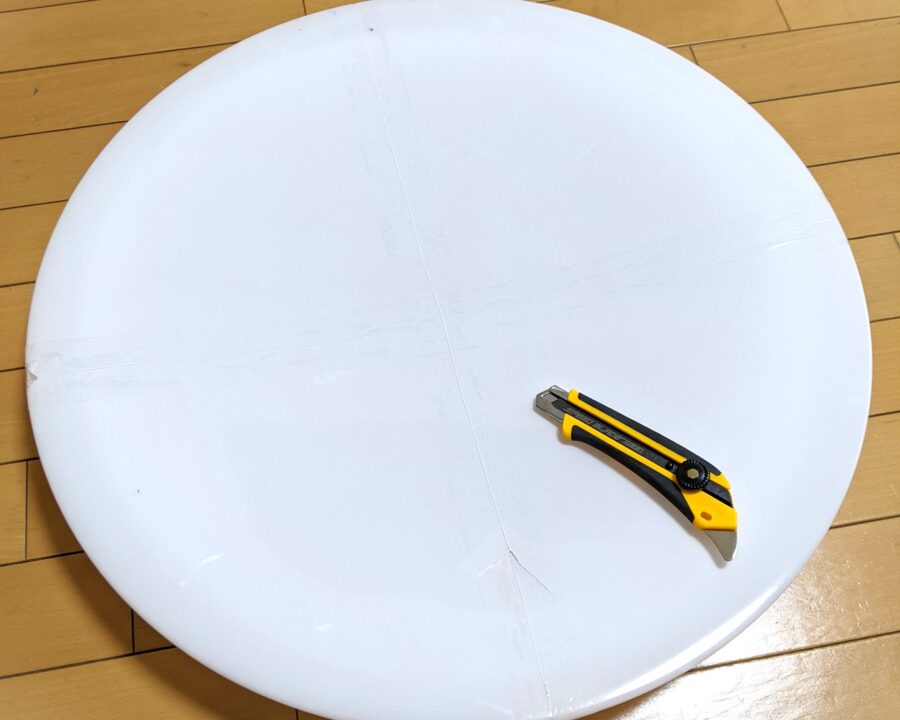

まずカバーを外します。

カバーの外し方は器具によって違います。

これは反時計回りにカバーを回すと取り外せるタイプでした。

お気づきのかたもいらっしゃると思いますが、すでに破壊を試みていて右端がかけています。

カバーを壊す様子はのちほど。

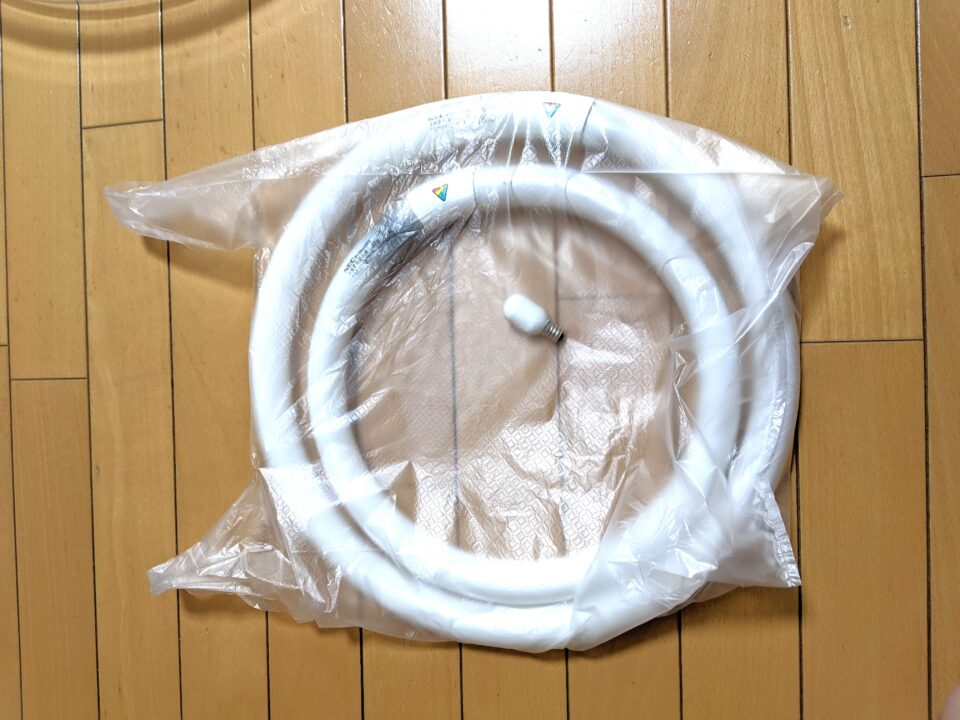

続いて蛍光灯。

蛍光灯はさすがに危ないです。割れていないなら有害ゴミとして市庁舎や各地域交流センター、電気屋さんにある回収箱に入れて処分しましょう。

もしも割れてしまっている場合は、お住いの自治体のルールに従って処分してください。

ちなみに私のところでは、「厚紙で包み、赤字で「危険」と書いて「燃やせないゴミ」として出すルールになっています。

割れていないので念のため袋にまとめてから回収ボックスに入れます。

グローランプも忘れずに取り外します。

蛍光灯とグローを外すとこんな感じ。

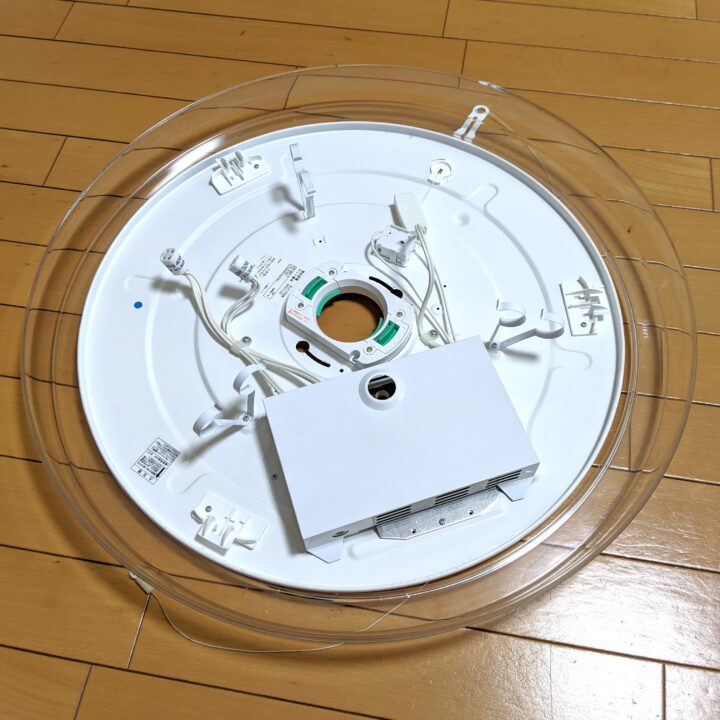

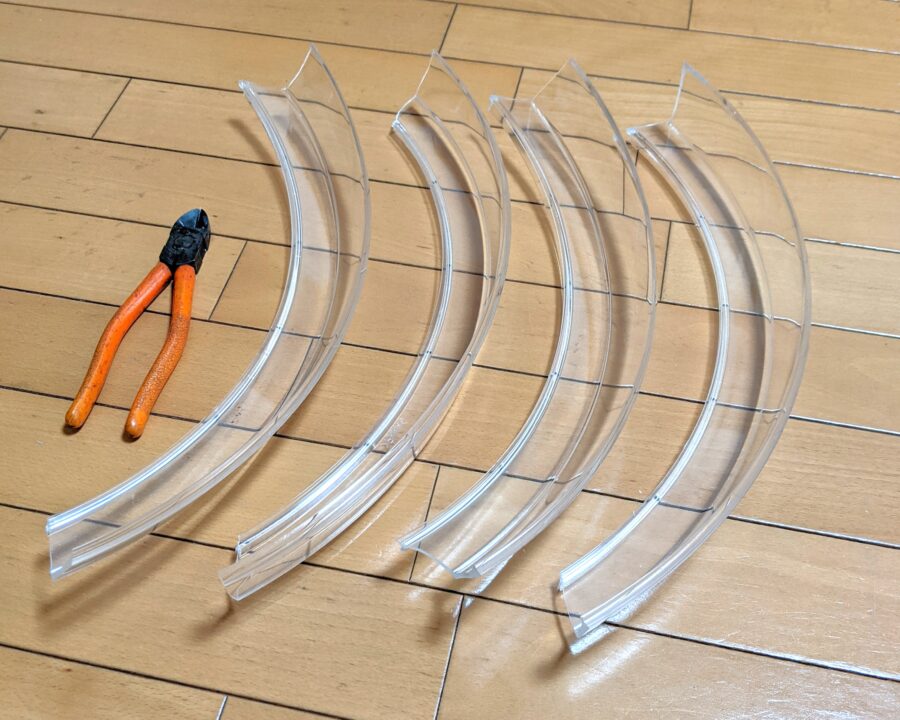

透明の化粧カバーを外します。

手始めにこの化粧カバーから壊していきます。

ニッパーを使います。

袋に収まればいいのでだいたいこのくらいの大きさでOK。

重ねてまとめて完了。

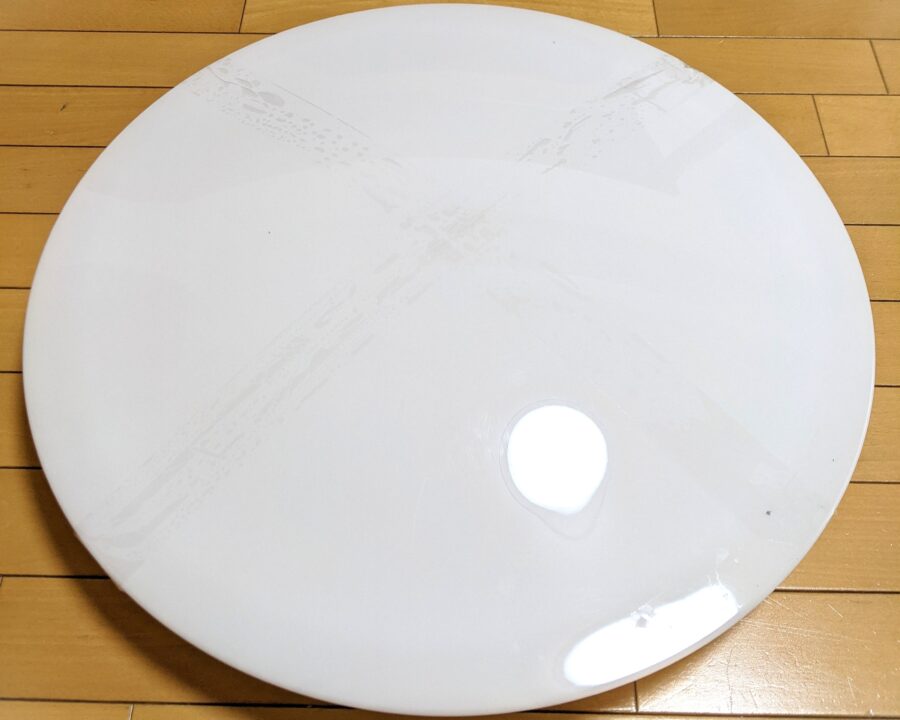

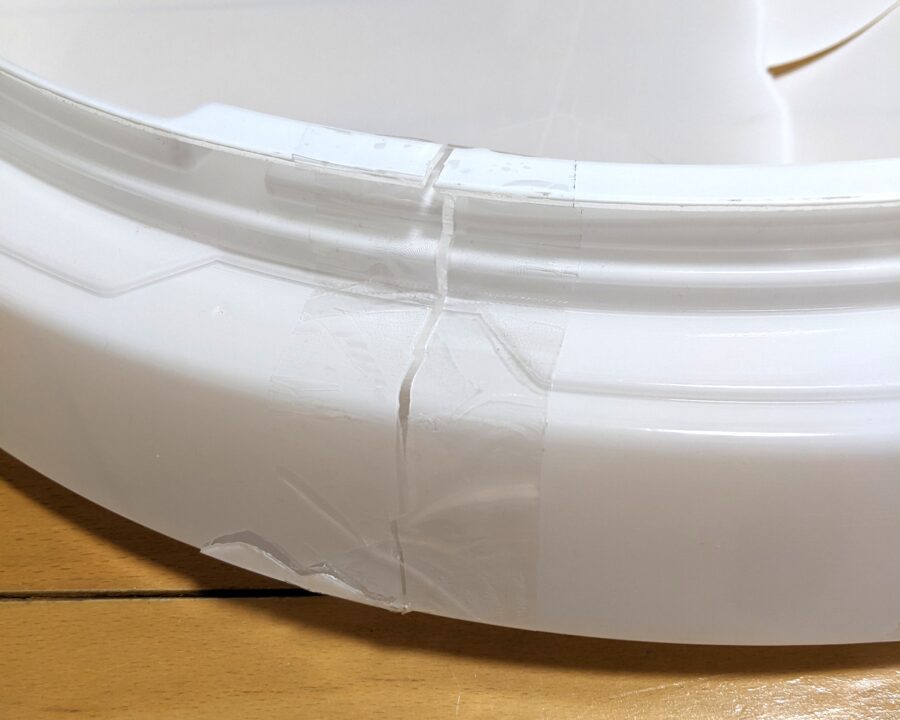

次にカバーを壊してみます。

これもニッパーで切断しようか考えたのですが、ちまちまやるのもなーと思い、ハンマーで叩き割ることにしました。

下の写真のような太めのテープを使います。

割った時の飛散防止が目的です。

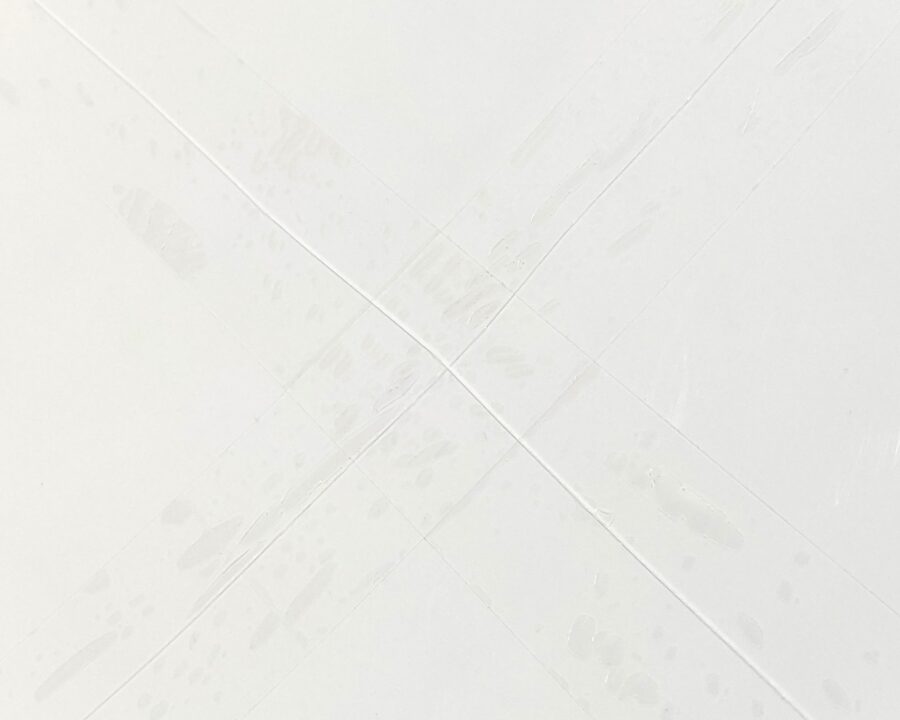

下の写真、バツの形にテープを貼ったのですがわかりますか?

テープを貼ったところにカッターで傷をつけていきます。

下の写真はカッターで傷をつけたところの拡大。

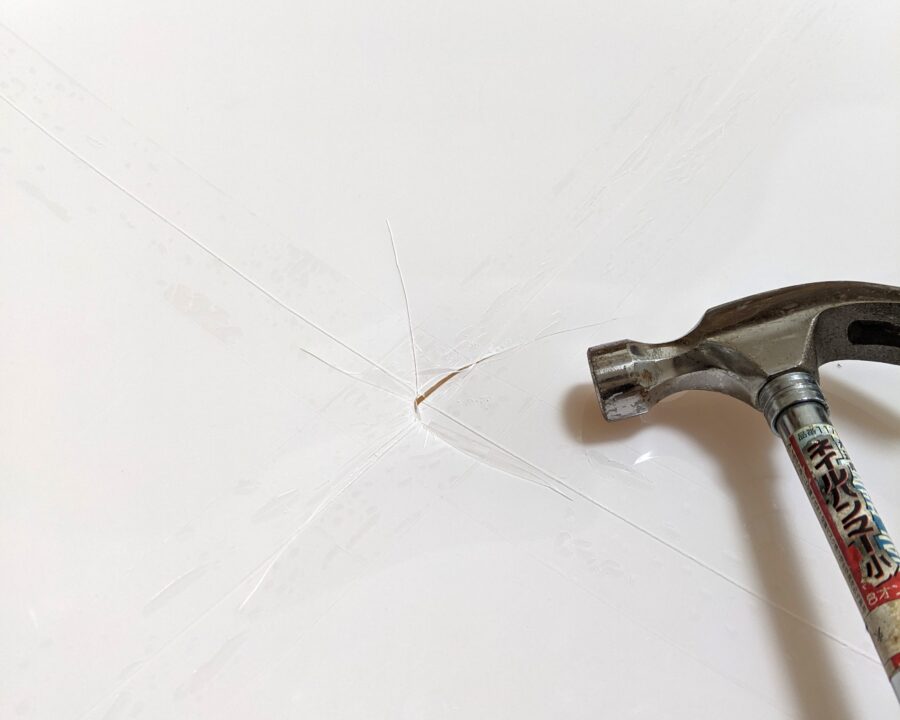

ある程度傷がついたところでハンマーで叩いてみました。

頭の中では、カッターで入れた線(傷)の通りに割れるとイメージしていたのですが、

全然いうこと聞いてくれなさそうでした。

もっと深めに傷を入れれば良かったのかもしれません。

もしくはアクリル用のカッターを使ってみても良かったかもしれませんね。

このまま強行突破します。

とても納得できるものではありませんでした。

とはいえ、どうにかして捨てることが目的なので、とにかく小さくしていきます。

カバー取付け側はニッパーの刃が入れやすかったので割とラクラクでした。

結果、

腑に落ちませんが袋に入るようになりました。

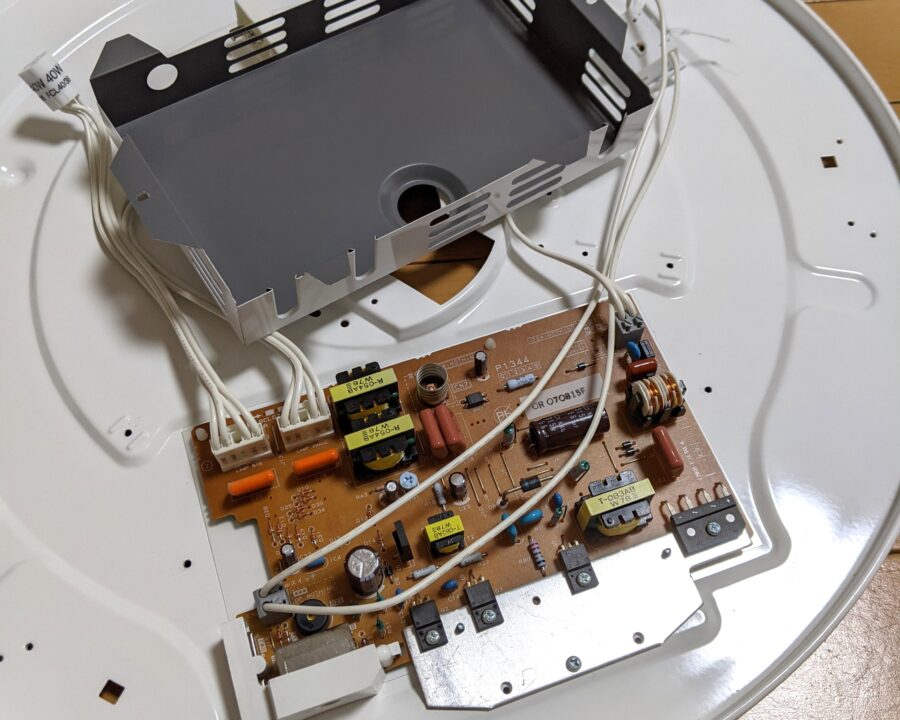

続いて器具本体にいきます。

これもまたひと癖ありそうです。

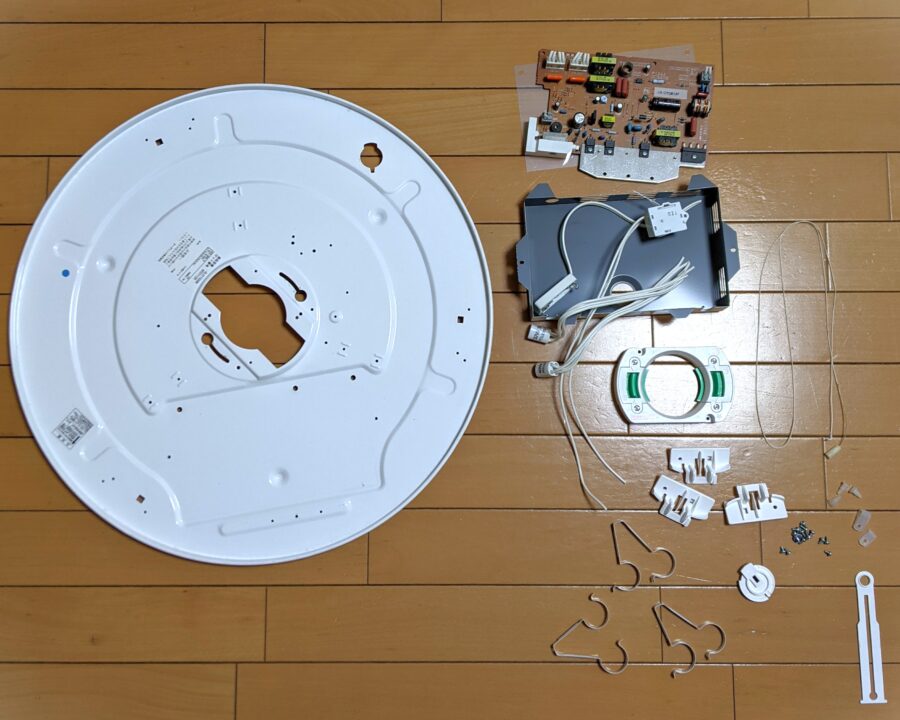

とりあえず外せそうなネジを外します。

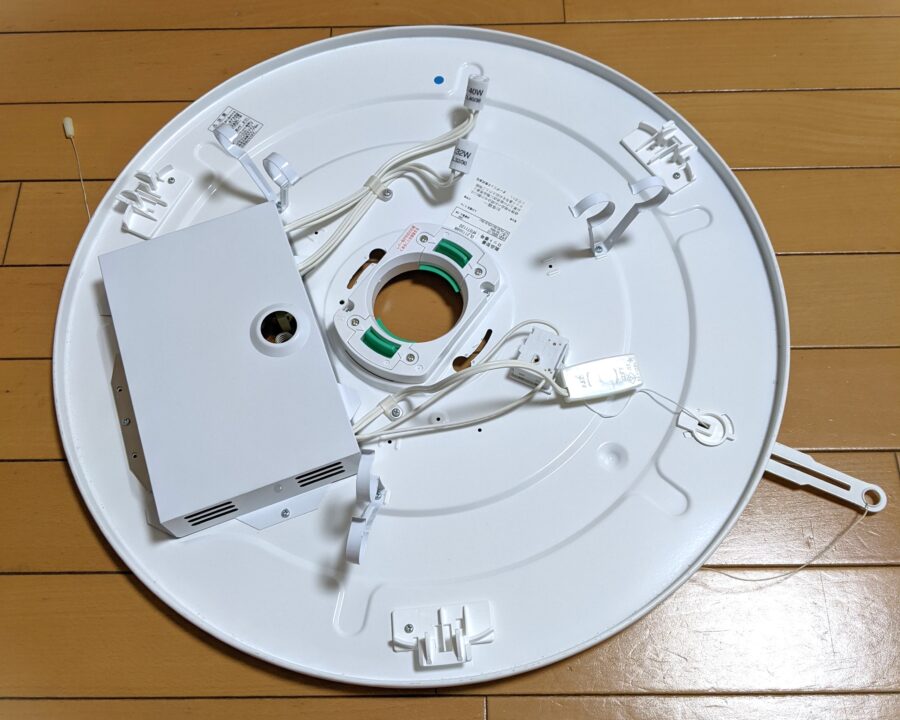

一通り外すと下の写真のようになりました。

外した細かい部品は40リットルの袋にすんなり入るのでこれ以上細かく分解しません。

でもベースのプレートが問題です。

考えた結果、少々荒いですが、力技で曲げました。

見てくれは良くありませんが、袋に入ればいいんです。

力技と書きましたが、実際は薄い鉄板なのでそこまで力は要していません。

餃子みたいになったところで、袋に全部入れてみました。

収まったー!

時間にして約30分!

調べたり考えたり、さらには回収できるどこかに持っていったりする時間と手間を考えたら、このやり方のほうがダンゼン私には向いていました。

個人的には組み立てるのも分解するのも好きなので、ここまで楽しくできました。

あとは注意書きをして終わり。

まとめ

以上で、シーリングライトを頑張ってタダで処分した方法の紹介を終わりにします。

内容的には、手荒な感じがあってあまり人に紹介できるものではないなと思っていました。

ですがせっかく写真も撮っていたし、同じように困っている方の参考になればと思い書いてみました。

こんな内容でしたが、もし参考にされるときは怪我のないように作業用の手袋をしたり保護メガネをつけたりしてください。

最後までご覧いただきありがとうございました!

コメント